島本町の家 完成見学会開催のおしらせ

紫陽花の大輪が美しい季節ですが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。

今年に入って、4軒目の十木舎の家がまもなく完成です。

今回も完成見学会を開催させていただけることとなりました。

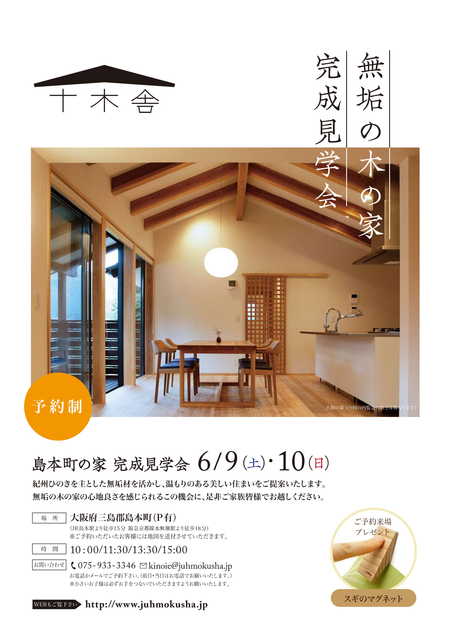

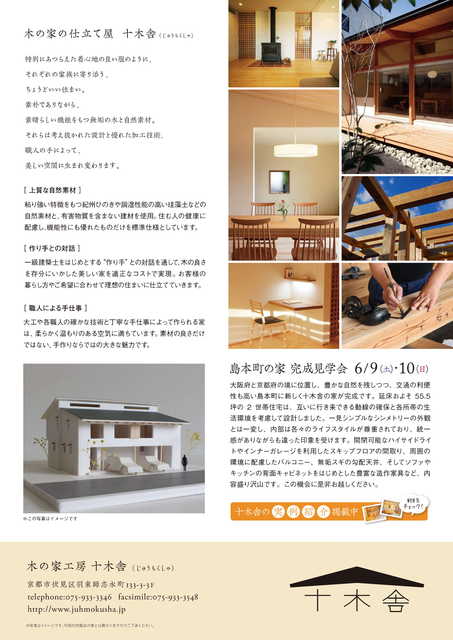

延床面積およそ56坪の島本町の家は、生活空間を分けた独立型の2世帯住宅です。

一見シンプルなシンメトリーの外観ですが、内部はそれぞれの

ライフスタイルが尊重されており、統一感がありながらも違った印象を受けます。

開閉可能なハイサイドライトやインナーガレージを利用した

スキップフロアの間取り、周囲の環境を配慮したバルコニー、

板張りの勾配天井、豊富な造作家具もすべて国産材にこだわり、

細部まで見どころ満載です。

木の香りと心地良さが感じられる十木舎の家、皆様是非お越しください。

開催日時:2018年6月9日(土)/10日(日)

10:00/ 11:30/ 13:30/ 15:00

※どの時間帯も完全予約制とさせていただきます。

ご希望のお時間がある方はお早めにご予約をお願いいたします。

会場場所:大阪府島本町(駐車場有)

※ご予約いただいた方にのみ、

ご案内の地図をお送りさせていただきます。

ご予約は電話かメールにてお問合せください。

TEL: 075-933-3346 MAIL: kinoie@juhmokusha.jp

≪十木舎からのお願い≫

本見学会はお施主様のご厚意により、家づくりをご検討の方のために開催させていただいております。

小さいお子様をお連れの保護者の方には、十分なご配慮をお願いしております。抱っこや手を繋いでのご見学が難しいとお見受けした際は、スタッフよりお声掛けさせていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

お施主様の大切な財産ですので、十分にマナーを守ってご見学下さいますよう、ご理解頂けましたら幸いです。