今回は、十木舎の模型についてお話させていただきます。

ホームページで実例紹介の進行中ページに、現在工事を行っているお家の模型写真を載せております。

この模型ですが、お客様との打合せを重ねる中で具体的なイメージが膨らむよう作成しております。

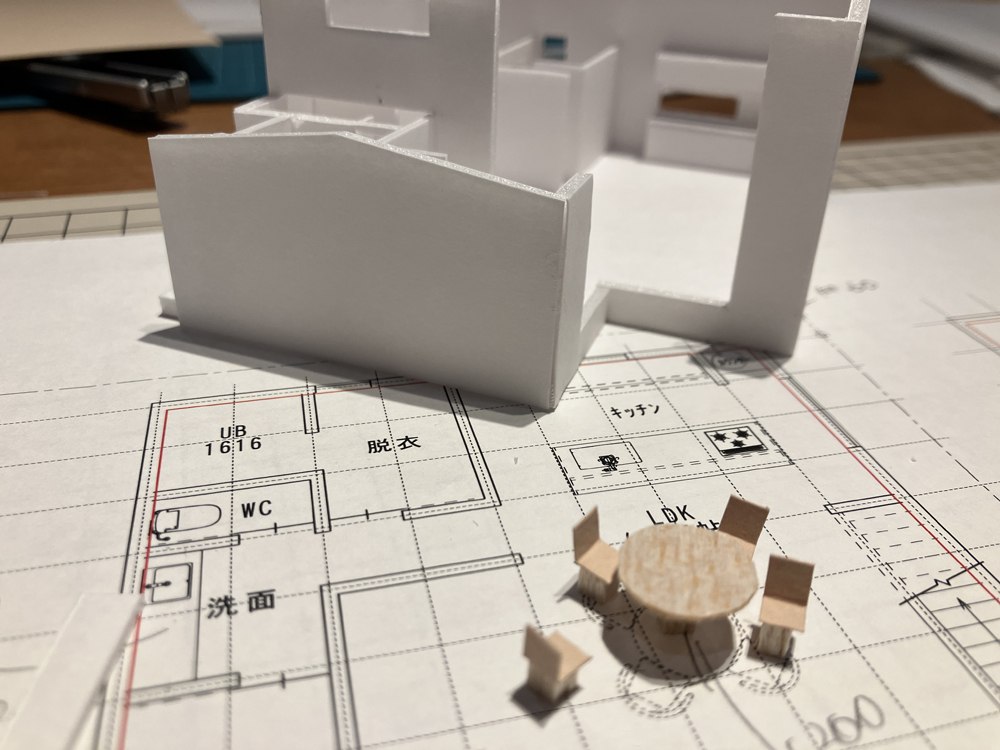

私は、今回初めて模型を作成いたしましたので、その様子をレポートさせていただきます。それではさっそく、模型づくりの様子を見ていきましょう!

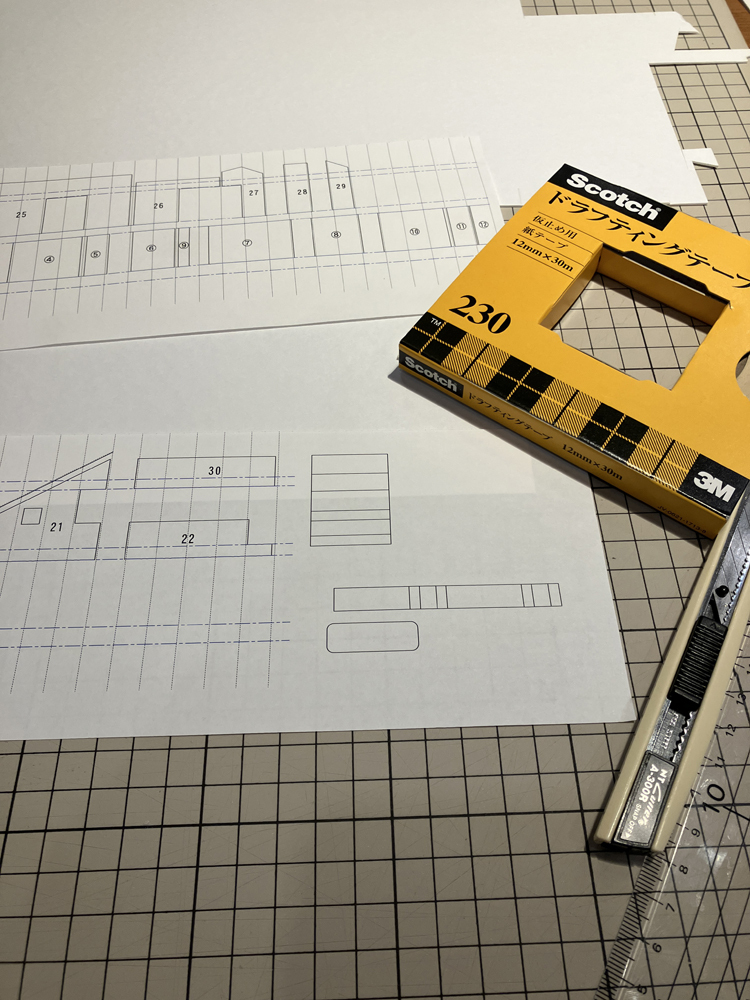

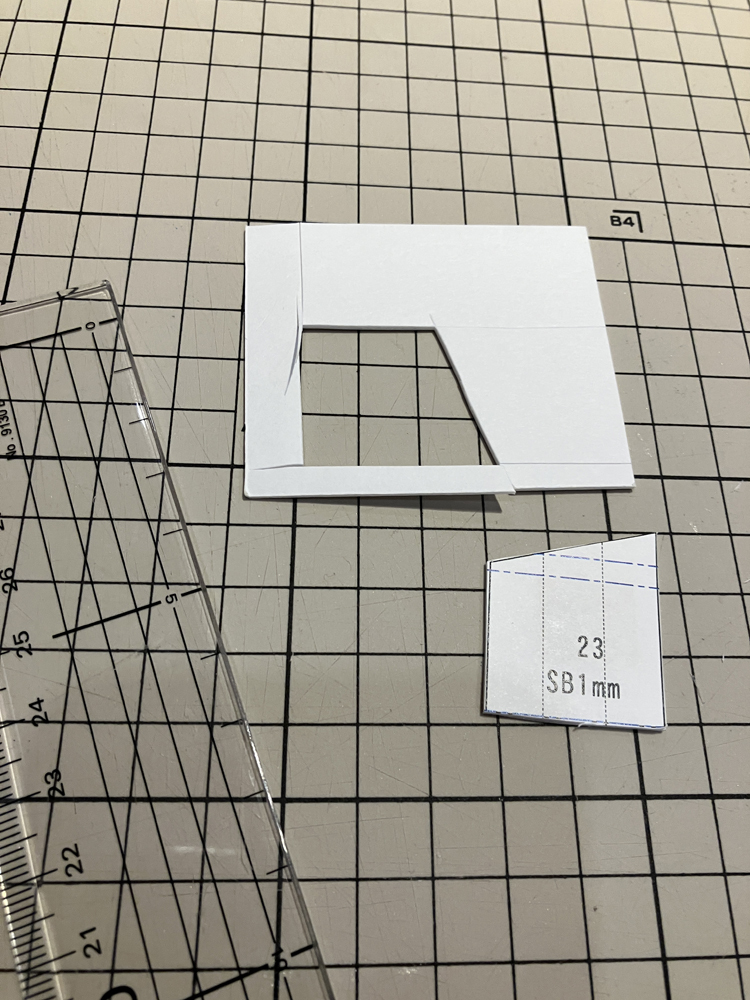

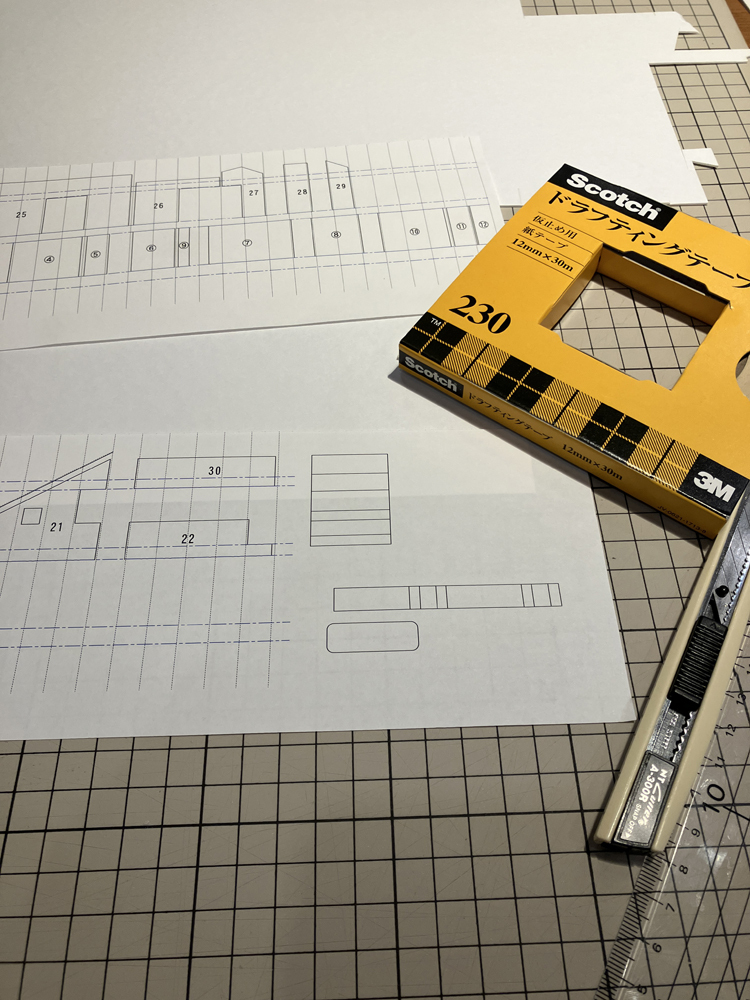

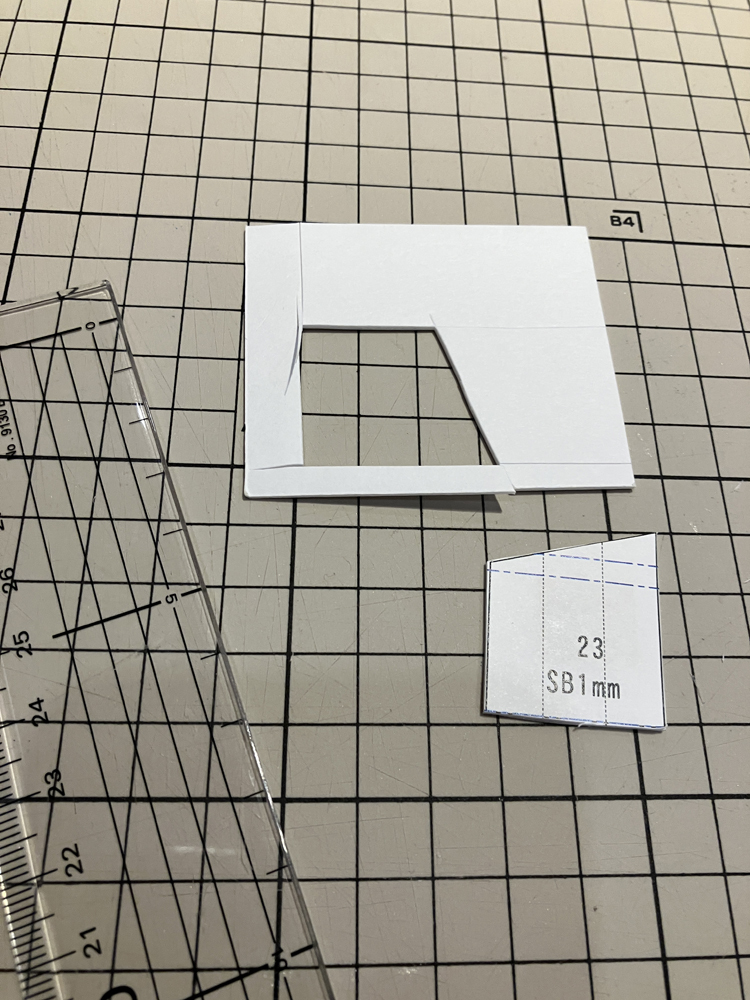

まずは平面図と立面図を印刷し、スチレンボードに貼り合わせて、カットしていきます。

このスチレンボードは、数種類の厚み(1mm〜10mm)があり、厚みが大きくなる分カットをすることが難しくなります。

私は、内壁(厚み1mm)のカットをしましたが、まっすぐに切ることすら難しかったです...

カットした部材をカネダインを使って貼り合わせていきます。

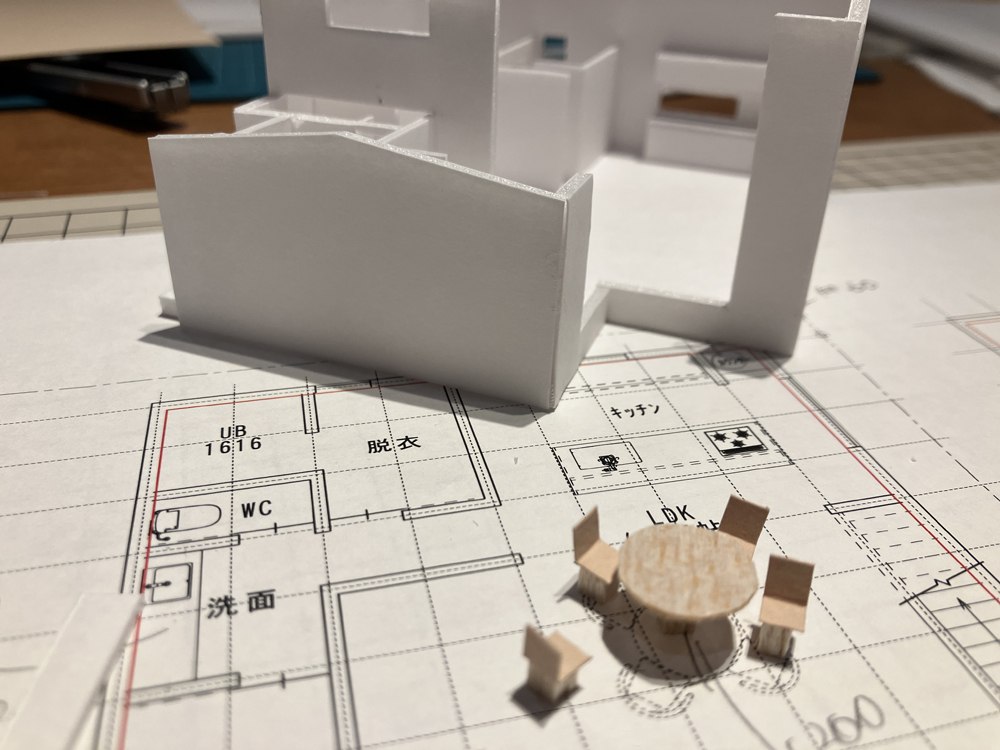

家具や窓枠、階段などの造作部分は、木材や茶色の紙を使って作成していきます。

徐々に形なっていく姿を見ると、愛着が沸いてきます...

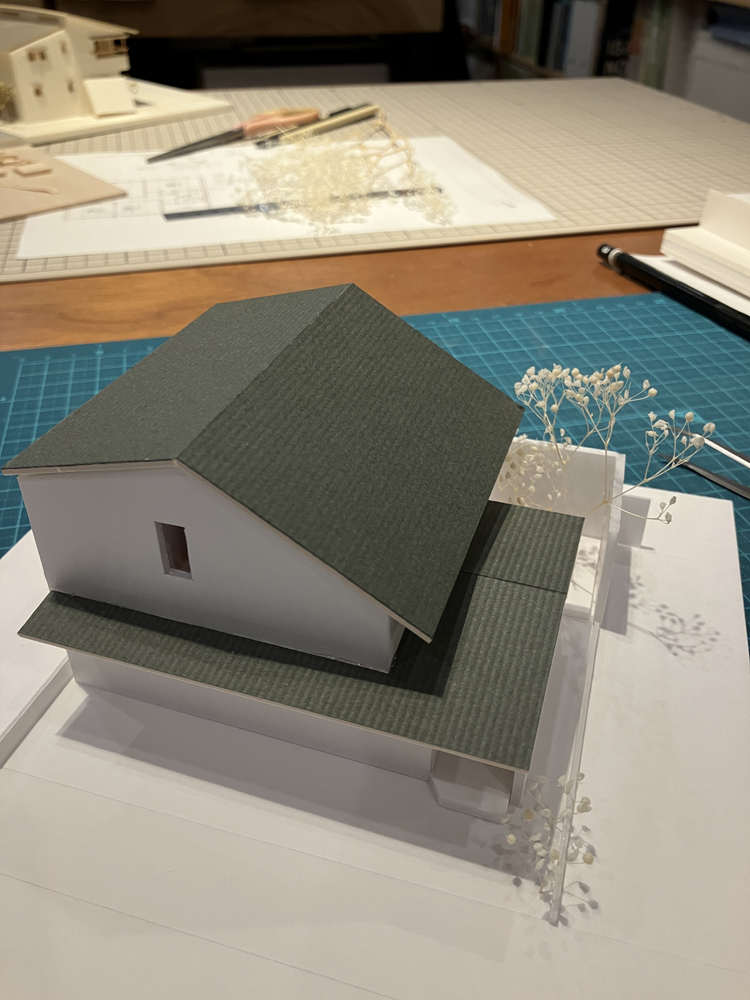

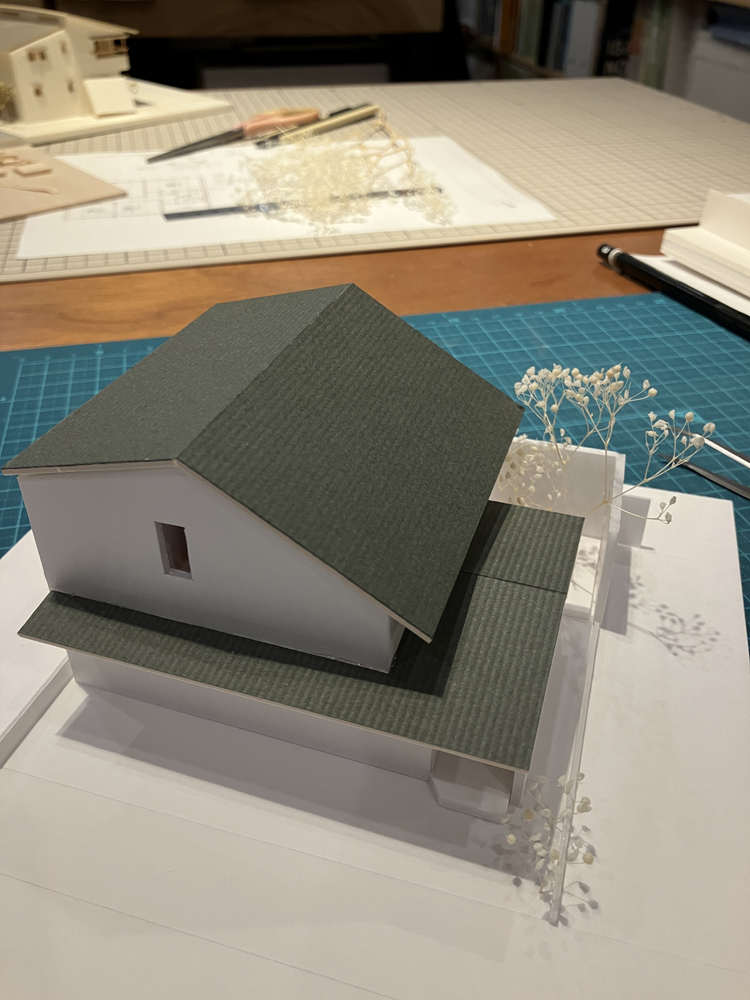

屋根をかけた後に、擁壁で建物を覆い、植栽を植えていきます。ついに完成形が見えてきましたね!

最後に背景用ボードをセッティングして撮影です!

普段の模型作成は、十木舎スタッフ山浦1人で、着工から棟上げ、撮影までをわずか1日で行っています。これからは、私も模型をつくる ”大工として” お手伝いが出来ればと思います。

模型写真は、後日ホームページの実例紹介でアップする予定ですのでお楽しみに!

川内

まだまだ寒い日が続きますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。

2月6日(金)、7日(土)の2日間に渡り、棟上げ作業及び、上棟式を執り行いましたので、レポートさせていただきます。

1月初旬に基礎工事がスタートしてから棟上げをするまで約1ヶ月。そのうち最後の2日間で、1階柱の組み立てから屋根仕舞いまであっという間に完成させていきます。

大工さんや監督は、限られた敷地環境の中作業を行い、無事に上棟式を迎えることができました。

皆さま、大変お疲れさまでした。

お施主様には、梯子から2階に上がっていただき、出窓から見える緑の様子やベランダから眺める比叡山の姿を感じていただきました。お引渡しは7月を予定しており、新しい家族を迎え入れての生活がスタートするそうです。木の香りに包まれた暮らしを気に入っていただけると嬉しいです。

また、今回初めて設計補助として、基本設計から詳細図面の作成のお手伝いをさせていただきました。何度も何度も修正を繰り返しながら描いた図面が形として出来上がっていく様子を見ると涙が出そうになります...

お施主様からいただいた紙袋のスタンプがお家正面の様子になっており、心ほっこりで帰社いたしました😌💭

また、現場の様子や竣工写真もアップする予定ですのでお楽しみに!

川内

寒い日が続いておりますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。

今回は、タイトルにもある通り「木工クラブ」についてお届けいたします。この木工クラブは、自分の手で直接無垢材に触れることで、扱い方や特性、香りをより近くで感じたいと思い発足しました。(今のところ部員は、私一人ですが...😞)

先週の土曜日に、建物で残った端材を使って薪ボックスづくり(第一弾)を行いましたので、さっそくレポートしていこうと思います。

事務所にある薪ストーブ用木材ボックスが劣化しているので自分の手でつくってみようと思います!私は、図工の授業(小学生)ぶりに木工作を行うので、少し緊張しております...

城陽市にある弊社の倉庫で作業を行います。普段は、本社のかつら木材センターから運ばれてきた木材を大工さんや工事監督が一度こちらの倉庫で加工をし、現場へ運ぶための中間地点として使用しております。そのため広い倉庫内に、たくさんの木材や機械が保管されております。

まずは、手書きの設計図をもとに材料を選び、寸法線を書いていきます。今回は、厚み2㎝の杉板を使用しました。

工具の正しい使い方や、使用方法を工事監督にレクチャーしていただき、丸ノコという機械に安全カバーを装着して、木材を慎重にカットしていきます。

カットした材を重ね、板の断面を削り綺麗に揃えていきます。

材料を一時的に固定するためのクランプを用いて、四隅の角がしっかりと合うか完成形を確かめていきます。

今回の作業はここまでです。

実際に手作業をしてみると、大工さんの工具を使う際の正確性やスピード感などの高い技術力を実感します。

次回は、材料を実際につなぎ合わせ、塗装を行う予定です!また、木工クラブの部員も募集しておりますので興味のある方はお気軽にお声がけください。

川内

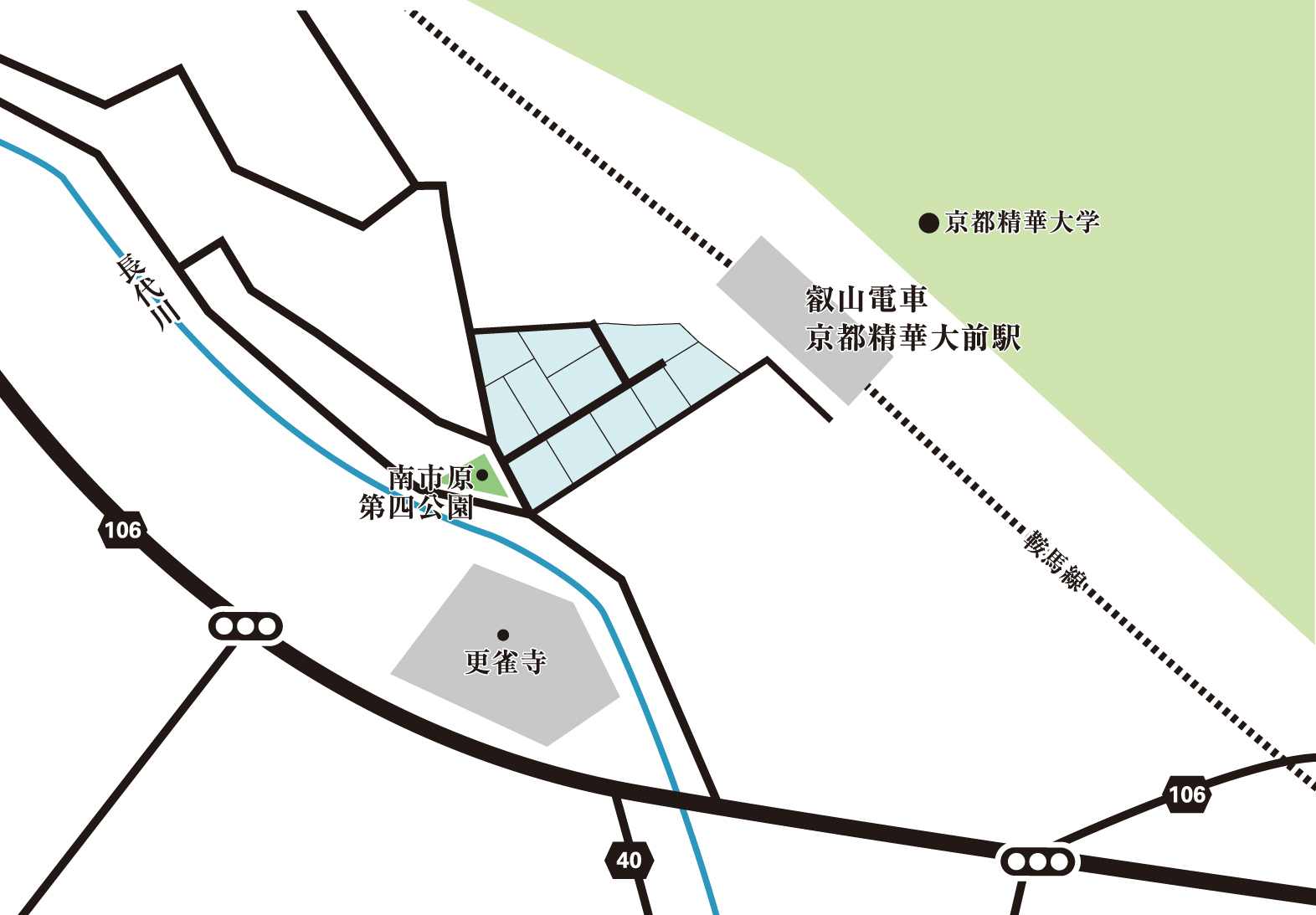

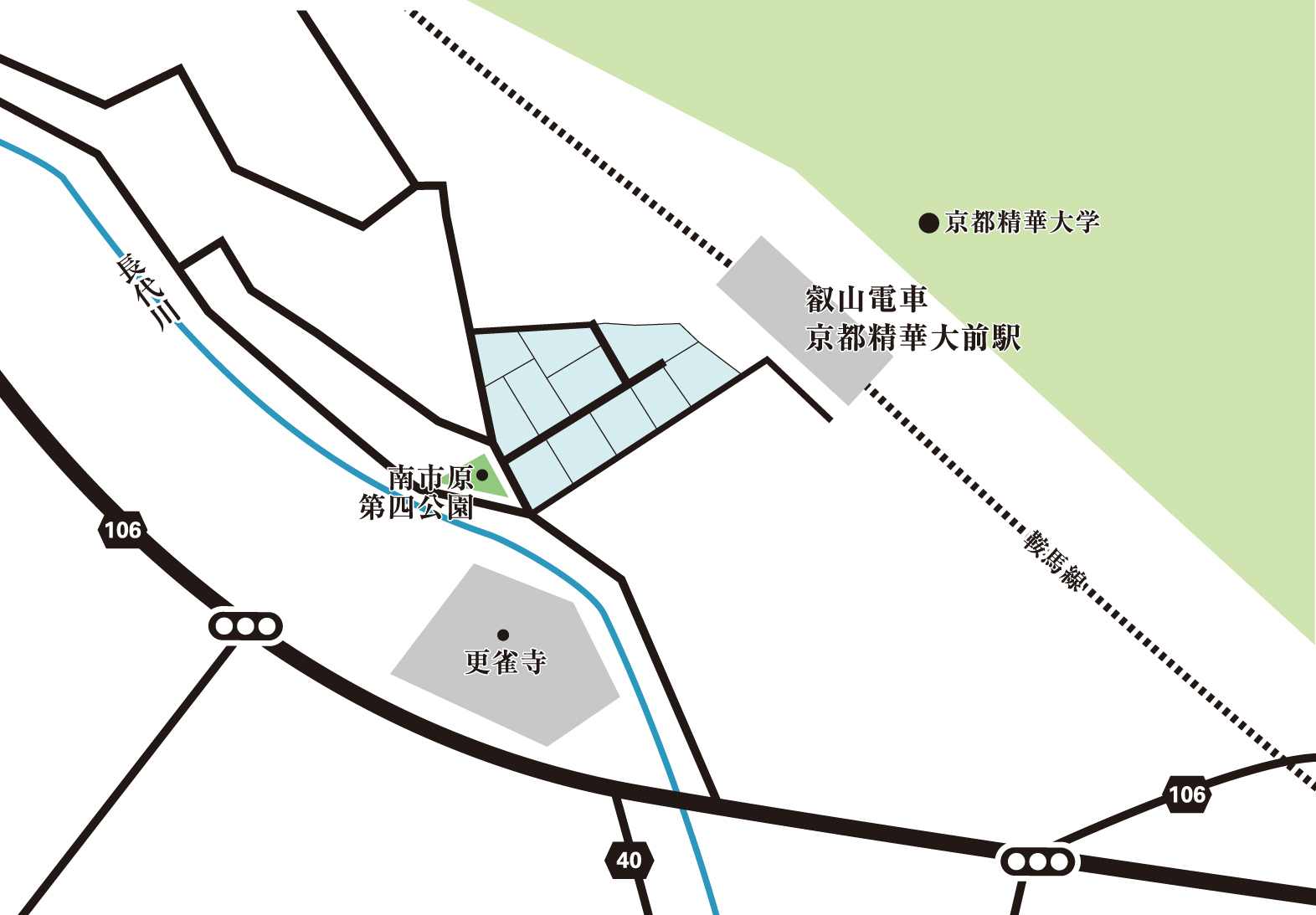

左京区静市に弊社が手掛けた全11区画の新しい分譲地がございます。

そこで自然素材を使用した家づくりの新しい生活を始めてみませんか?

当分譲地では、「まち全体の美しさ」を大切に育てていきたいと考えております。

それぞれが異なる魅力を持ちながら、美しく味わいのある表情を目指したまちづくりを進めて参ります。

分譲地の区画と一緒に十木舎の家づくりについてご案内させていただきます。(※既に2区画は売却済)

ご興味のある方は、是非ご連絡ください。

【お問い合わせ】

メール、電話、DM、ホームページより承っております。

TEL: 075-754-7232

MAIL: kinoie@juhmokusha.jp

※見学をご希望の方は【ご希望日時 / ご来場人数 / ご連絡先】をお伝えください。

※スタッフの都合により、ご希望の日時によってご案内が難しい場合がございます。予めご了承ください。

物件概要

■売土地 / 「建築条件付」

■販売価格 / 2,677万円~3,523万円

※具体的な販売価格はお問い合わせください。

■所在地 / 京都市左京区静市市野原862-5・他

■交通 / 🚃叡山電鉄「京都精華大学前駅」から徒歩1分

🚌京都バス「京都精華大学前」から徒歩3分

■都市計画 / 市街化区域

■用途地域 / 第一種低層住居専用地域

■建ぺい率 / 40%

■容積率 / 60%

■建築最低敷地面積 / 100㎡

■高度地区 / 10m高度地区

■景観保全 / 風致地区第3種地域・壁面後退1.5m・2m

■接道状況 / 市道路・開発道路6m

■眺望景観 / 遠景デザイン保全区域

■屋外広告物 / 第2種地域

■宅地造成工事規制区域

■設備 / 電気(関西電力)・公共下水道・都市ガス(大阪ガス)

■学校区 / 市原野小学校・洛北中学校

■開発許可 / 検査済番号 京都市第5025号 令和5年11月28日

位置図(画像をタップするとGoogleマップが開きます)

位置図(画像をタップするとGoogleマップが開きます)

全体計画

全体計画

イメージパース

イメージパース

区画1から東を見る

区画1から東を見る

区画5から西を見る

区画5から西を見る

区画8から東を見る

区画8から東を見る

今週は気温が下がる日が続く予報ですが、一昨日長岡京の事務所周辺でも雪が舞っておりました。外出する方は、路面凍結による事故や転倒に十分気を付けてくださいね!

今回は、去年の12月に発信した現場日記に引き続き、左京区にある古民家改修の様子をお届けいたします。

数百年前に建てられたこちらの古民家は、太くしっかりとした梁組やすすで黒くなった天井や柱を見るだけでも、歴史的な建物であることがわかります。

今回の工事では、表面の仕上げをすべて撤去して元の躯体の状態に戻し、そこから耐久性を高めるための補強を行った上で歴史的な風合いを残しながら現代の家に再生していきます。

今ある大切な建物をより長く愛され続けるために、十木舎がお手伝いさせていただきます。

それでは、改修の様子をみていきましょう!

2階解体前の様子

2階解体前の様子

2階一部解体の様子

2階一部解体の様子

元の仕上げを剥がし終えた2階の様子です。今まで隠れていた斜めにのぼる梁や、梁を支える柱が力強く残っていることが分かります。部材が黒っぽく見えるのは、囲炉裏などを使用した際に、燻されてすすがついたためです。長年燻されたことにより、部材が腐りにくく、防虫効果が期待できるそうです。

内装の解体の後、大工さんがレベルを細かく測りながら新たに下地を組んでいきます。

元々、天井内に隠れていた梁をみせるように天井高を上げて計画しているため、空間が広がり開放的に感じられそうですね。

元々ある虫籠窓(ムシコマド)はそのまま残し、表面を漆喰で丁寧に塗りなおしていきます。

古民家の改修工事では、慎重に解体し躯体などの状態を確認しながら、工事を進めていきます。「実際に建物をあけてみないと分からないので、何度も計画を練り直しながらお施主様と一緒に進めている。」と監督の森谷と岡田も苦戦しているようです、、、

長い歴史を感じながら、生活がより良いものになるよう十木舎スタッフ一丸となって精一杯作りあげていく予定です。今後も、現場の様子をお届けする予定ですのでお楽しみに!

川内